История Зольского района связана с историей земель называемых Пятигорьем. Здесь обитали т.н. “пятигорские черкесы”, союзники Золотой орды. После разгрома Золотой орды войсками Темирлана, на опустевшие земли потянулись адыги Западного Кавказа и абазины, которые соединились с “пятигорскими черкесами”.

В русских летописях термин “пятигорские черкасы” часто использовался. Так в «Степенных книгах царского родословия» (XVI век), помимо страны «Черкас Пятигорскія», упомянуты термины «всея Пятигорскія земля» и «всея Пятигорскія государство». В «Разрядных книгах» (XV—XVII вв.) пятигорские черкасы упоминаются в связи с несостоявшимся походом на них крымского хана Девлет I Герая, хотя в 1574 году, оно всё же состоялось «Сего лета ездил на неприятеля своего на черкас пятигорских с войском своим». Одно из последних использований экзоэтнонима имеется в «Книге Большому Чертежу» (составлена в 1627 году) — описание карты Русского и соседних государств периода конца XVI — начала XVII веков:

«А с верху реки Монача [Маныч] с левыя стороны озеро, а в том озере емлют соль азовцы и черкасы пятигорския и Казыева улусу тотаровя [Малые ногаи].» (л. 56 об.)

«От Терка [Терек] же реки, от острогу [Терки 1, 2], до Пятигорских черкас 90 верст; а против острогу и Пятигорских черкас, до реки до Кумы 90 верст.» (л. 68)

«А от усть Быстрые до города до Тюменского 120 верст; а вверх рекою Терком до острогу 220 верст; а от острогу вверх по Терку до усть реки Белыя [участок Малки от Прохладного до устья?] до Пятигорских Черкас 100 верст.» (л. 163 об.).

Венецианский дипломат, путешественник и государственный деятель Иосафат Барбаро (1413-1494) зафиксировал расселение кабардинцев на восток от черкесского княжества Кремук [Кемгуй/Кемиргой/Темргой] через три княжества или субэтнических подразделения: «За Кремухом обитают разные народы, в недальнем расстоянии один от другого, как то киппики, татакозцы, собайцы, кавертейцы и ас или аланы» (Барбаро И. Путешествие в Тану // АБКИЕА. С. 42).

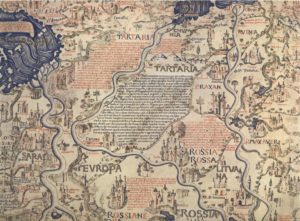

Одно из первых изображений черкесов на Центральном Кавказе встречается на “Карте мира” (1459г.) венецианского монаха Фра Мауро:

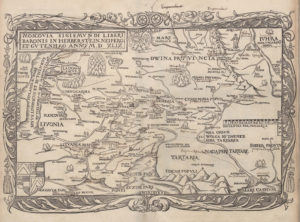

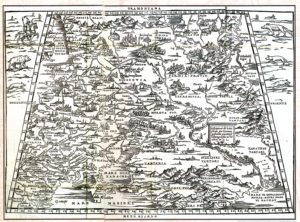

На западно-европейских картах 16 века регион между Черным и Каспийским морями обозначался как “Пятигорские черкесы” (Chirkasi Petigorski). Например:

Карта Московии австрийского дипломата и историка Сигизмунда Герберштейна за 1549 год:

“Описание Московии” пьемонтца, космографа из Венеции Джакомо Гаcтальдо за 1551 год:

“Россия, Московия и Татария” английского купца Энтони Дженкинсона за 1562 год:

Самое раннее упоминание о населенном пункте на территории современного Зольского района пока встречается в “Записи объяснения, данного в коллегии иностранных дел узденями Умаром Минкишиевым и Мамботом Усейном Аджакаевым к кабардинской ланд-карте, составленной в 1744 году” (1753 г.)

Деревня Бабукова (на полях примечание: «кашкатавского владельца») бывшего владельца Арслан-бека Койтокина, прежде была в горах, а ныне тому лет с 10, поселилась на Малке, а между тем переселялась к вершине Кумы, и паки на Малк возвратилась. Ныне оная полежит Арсланбековому сыну Хаммурзе.

Т.е. аул Бабуковых (современное с. Сармаково) находился на р. Малка как минимум с 1743 года.

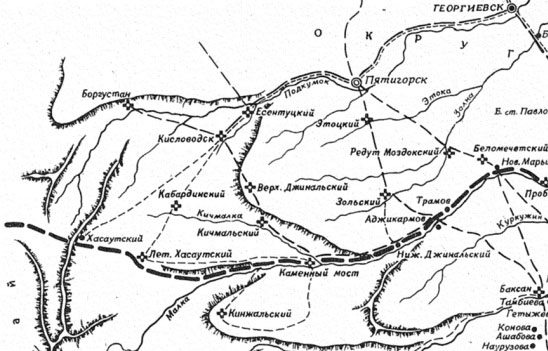

В 1763 году Екатерина II начинает строительство крепости Моздок, чем неофициально закрепляет за Россией северные земли Кабарды. Несмотря на дипломатические протесты со стороны кабардинских князей, строительство крепостей продолжается (Азово-Моздокская линия 1777г.). Кабарда, при поддержке закубанцев, решается оказать военное сопротивление, но безуспешно. В результате боевых действий 1779 года Кабарда теряет почти всю свою военную мощь в виде князей и дворян, а северной границей становится р. Малка.

Кабардинцы неоднократно обращались к правительству России с просьбой о возвращении им этих земель, но им всего лишь разрешили временное использование. Наряду с кабардинцами пользоваться этими землями было разрешено карачаевцам и балкарцам Урусбиевского общества. Часть земель, располагавшаяся между рр. Этока и Золка, была возвращена в 1890 г., а другая часть, располагавшаяся в районе Эшкакона, в верховьях р. Кумы, Юцы, в районе Кисловодска и Пятигорска, была отторгнута от Кабарды окончательно. В то же время возвращенные земли были объявлены «общественными» и распределены не только между кабардинцами, но и балкарцами.

В 1818-1827 гг. генерал Ермолов под видом наказания кабардинских феодалов, составлявших протурецкую ориентацию и ушедших за Кубань, отнял у них земли между pp. Эшкакон, Кума и Малка, выселив оттуда адыго-абазинские аулы. Он объявил эти земли «казенными» и запретил пользоваться ими. Так в Кабарду попали/вернулись 18 аулов:

- Аул узденя Махокова жительство имел прежде в вершине Кумы, возле Бекешевской станицы, ныне же сей аул поселен между реками Урванью и Череком.

- Аул узденя Джантемирова до сего жительство имел на реке Падаре, где поселена Суворовская станица, ныне поселен по правую сторону реки Малки, выше станицы Солдатской.

- Аул узденя Трамова жительствовал прежде выше крепости Константиногорской, близ нынешней станицы Есентукцкой, ныне поселен сей аул по правую сторону Малки, выше поста известнобродского брода.

- Аул узденя Ашабова жительство имел прежде на реке Подкумке, где поселена Баргустанская станица, ныне поселена сей аул на реке Кишпеке.

- Аул капитана Хаджи-Мисоста Атажукина тоже более половины аула и сам имел жительство близ станицы Баргустанской, а ныне поселен на правую сторону реки Чегема, близ укрепления Чегемского.

- Аул узденя Бабукова жительствовал на реке Юца, ныне сей аул поселен на правую сторону реки Малка, против поста ниже Женальского.

- Аул узденя Хаджи-Муса Абукова жительство имел ниже крепости Баргустанской по правой стороне Подкумки, ныне поселен сей аул на реке Чегем.

- Аул узденя Агубекова поселен был выше крепости Баргустанской по левой стороне, ныне переселен на реке Чегем.

- Аул узденя Али Конова поселен был близ крепости Кисловодской по левой стороне ручья в 5 верстах, ныне поселен на речке Кишпек.

- Аул узденя Казаншева поселен был прежде близ крепости Кисловодской в одном расстоянии с Али Коновым, ныне поселен на реке Чегеме.

- Аул узденя Лафишева.

- Аул Таусултана Абукова, оба жительства имели в Лоове ауле выше Бекешевской станицы, а ныне поселена по правую сторону Малки противу Павловской станицы.

- Аул узденей Кармовых.

- Родовой поручика Бекмурзы Ногмова.

- Узденей Адживых.

- Узденей Абзевановых, жительство имели под Бештовыми горами близ Шотланской колонки, ныне поселены на левую сторону Малки близ поста Известного брода.

- Аул узденя Ток Асланова, вышедший из-за Кубани поселен на реке Кубани.

- Аул узденей Кошевых имел жительство на реках Золке и Куре ниже станицы Государственной, ныне переселен на правую сторону Малки выше в двух верстах Солдатской станицы.

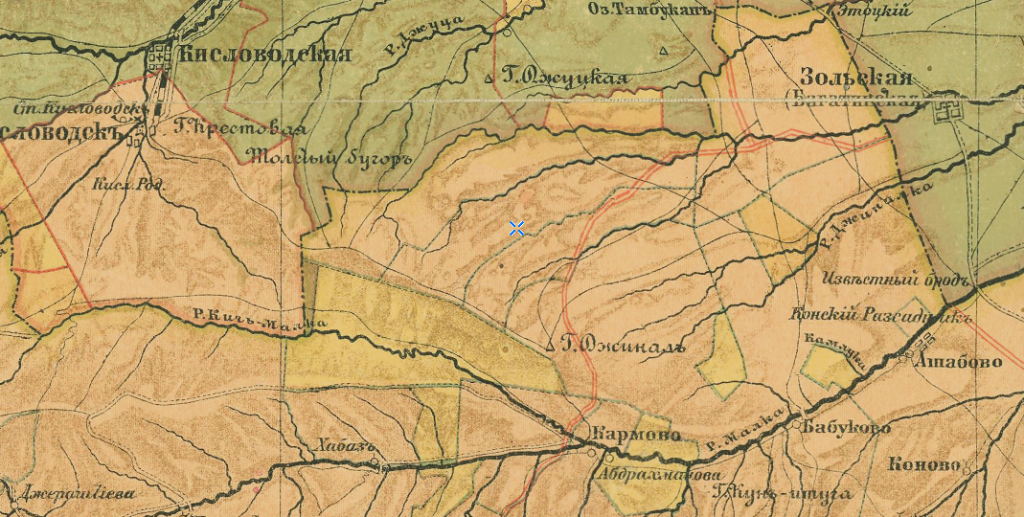

Карта Кавказского края, составленная в штабе отдельного Кавказского корпуса в 1842 году

К 1853 году Кабардинский Временный Суд разрешил аулу Кармова переселится выше по течению, с территории современного с. Малка на территорию современного с. Каменномостское. В 1865-1867 годах в аул Кармова вошли аулы Думанова, Абдрахманова, Хагундокова, Нирова. В 1920 году село получило название Каменномостское, по названию русского укрепления времен Ермолова.

В 1860 году была создана Терская область со столицей в кр. Владикавказ, которая включала в себя Кабардинский округ (в дальнейшем Нальчикский). Кабардинцы обратились к начальнику Терской области с просьбой о выделении им пастбищных угодий из «казенных земель», располагавшихся на нагорных пастбищах и в районе между реками Кума и Малка. Правительство пообещало удовлетворить просьбу и поручило решение этого вопроса Терской сословно-поземельной комиссии под председательством Д.С. Кодзокова.

Был составлен проект, согласно которому необходимо было выделить Урусбиевскому обществу 8300 десятин, Чегемскому — 5000, Хуламо-Безенриевскому — 6225 и Балкарскому 21125. Всего 40 650 десятин. Вопрос впоследствии осложнился еще и тем, что после отмены крепостного права в 1867 году в Кабарде и Балкарии в Балкарских обществах образовалось много безземельных крестьян, которых нужно было наделить пахотными и пастбищными землями. Поскольку в Балкарии не было таких земель, было принято решение переселить безземельных балкарских крестьян на кабардинские земли. Таким образом были образованы сс. Хасаут (прим. – новый Хасаут), Хабаз и др. (ЦГА КБССР, ф. 40, оп. 1, д. 746, л. 4-5). В 1879 году Совет Кавказского наместника издал указ, согласно которому из нагорных кабардинских пастбищ балкарским обществам было выделено более 43 тыс. дес. Из них с. Хасаут — 2697 дес. (ЦГА КБССР, ф. 40, оп. 1, д. 500, т. II, л. 770 об.).

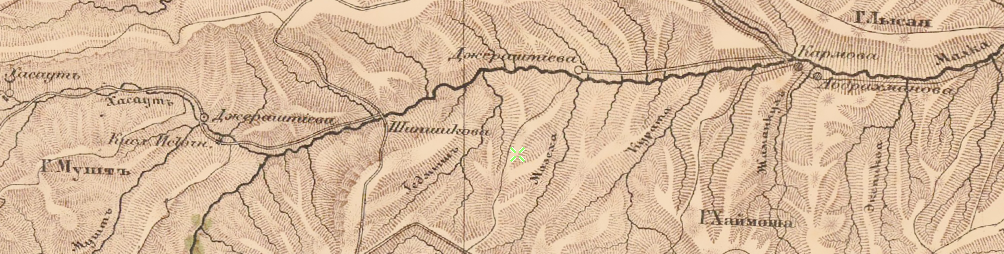

К 1860 году в Кабарду из Карачая вернулись кабардинские уздени Жережтиевы. Причина появления Жерештиевых в верховьях рек Малка и Хасаут описана в докладной записке узденя Женуса Жерештиева от 20 февраля 1859 года начальнику Кабардинского округа князю Орбелиани:

«19 ноября 1858 года я подавал докладную записку приставу карачаевских народов в ниже следующем: в 1855 году когда карачаевцы решились изменить русскому правительству и положили призвать на помощь и передаются возмутителю Магомет Амину, которого впоследствии и призвали, я как природный кабардинец и не желая изменять данной мной уже раз на верное подданство Его Императорского Величества присяге, быть участникам столь постыдного дела и остался чистым в совести моей, как перед богом, так и Государем, просил начальство позволить мне перейти на жительство из Карачая в 120 верстах на реку Малку и поселиться с аулом выше ея 6-ти верстах Каменномосткого укрепления, на что получил разрешения и в том же году до прибытия Магомет Амина в Карачай основал на указанном месте из 15 домов свой аул…».

Место, куда прибыл Женус Жерештиев, это район современного с. п. Хабаз. Впервые аулы Жерештиевых появляются на карте Стрельбицкого 1871 года:

В 1865-1867 годах была проведена реформа по укрупнению аулов, в результате которой из многочисленных близлежащих аулов были образованы Хасаут, Кармово, Бабуково, Ашабово.

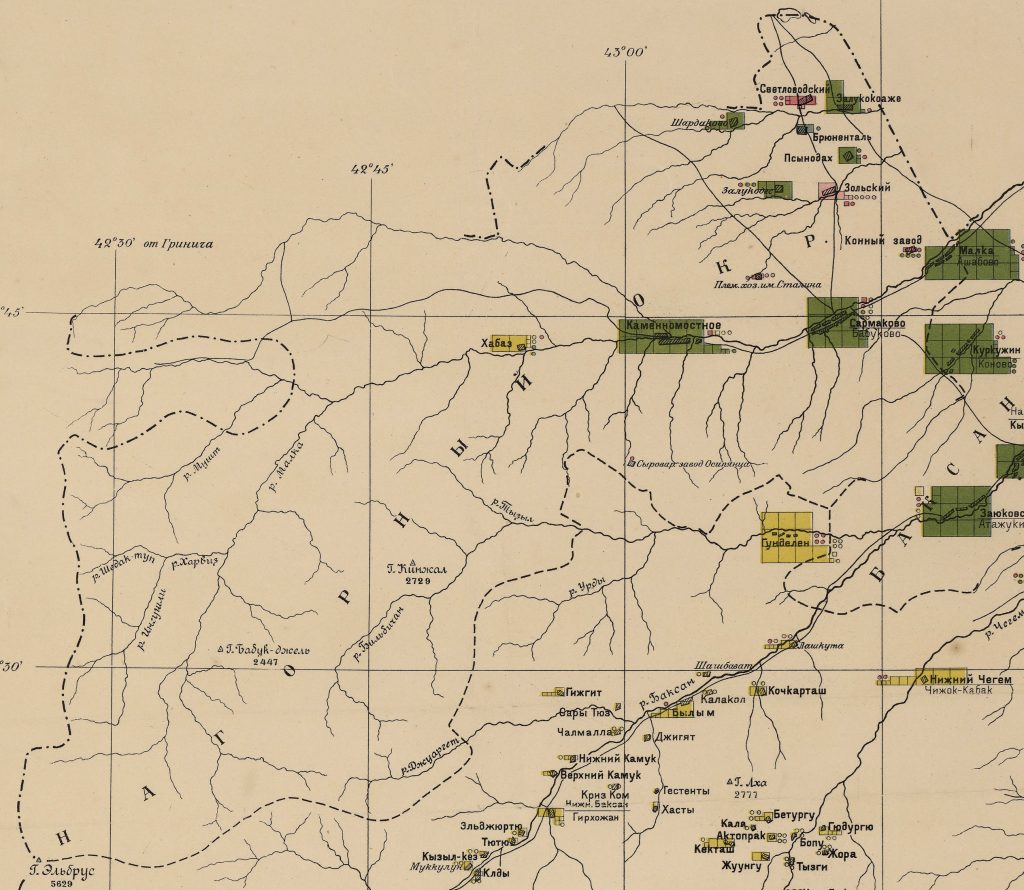

В 1870 на левом берегу р. Малка напротив аула Ашабовых по инициативе Д.С. Кодзокова был образован Кабардинский конный племенной рассадник, который стал основным центром разведения лошадей кабардинской породы. Кабардинский рассадник (как и с. Хабаз) появляется на карте Терской области к 1898 году:

В 1922 году конезавод переименован в Малкинский конный завод, а в 1950 году переименован в село Приречное и передан в ведение Сельского совета села Камлюково. В 1969 году селу присвоен статус отдельного муниципального образования.

В 1881 году дворянка Екатерина Алексеевна Хомякова купила у Ногмова Эрустана Шоровича участок земли в Кабарде. Поселение назвали хутор Хомячиха. В 1896 году в ходе переписи хутор был причислен к ближайшему населённому пункту — а. Бабукова. В 1924 году хутор Хомячиха переименован в село Совхозное.

В 1884 году переселенцами с Украины (баптистами) на земле купленной и взятой в аренду у князя Исмаила Атажукина был основан хутор названный хутором Атажукинского товарищества (народное название – хутор Баптистский). В годы Гражданской войны, хутор этот был разгромлен белогвардейцами, вследствие чего большая часть населения бежала. Также, опасаясь репрессий и раскулачивания, бежали зажиточные семьи, а село стало заселяться кабардинскими семьями из близлежащих аулов и баксанского округа. В 1925 году хутор переименован в с. Зольское.

В 1904 году по причине притеснений от казаков и нехватки земель из под Кисловодска на реку Золка переселился аул Абуковых, который в 1920 году переименовали в селение Залукокоаже. Но появляется аул Абукова на доступных картах примерно к 1926 году, когда оно уже переименован в Залукокоаже.

В 1913 г. в пользу безземельных крестьян Балкарии было отведено еще 42 588 дес., а после победы Октябрьской революции, в 1918 году Балкарии было передано 20 960 дес., Осетии 6341 дес., Ингушетии 2359 дес. и Карачаю 53 935 дес. С выходом в сентябре 1921 г. Кабарды из состава Горской республики соседние народы потребовали от Кабарды передачи им части из бывших земель кабардинских князей и дворян. Карачай требовал 100 000 дес., Балкария — 50 000 дес., остальные народы Горреспублики требовали 109 100 дес. (ЦГА КБССР, ф. 2, оп. 1, д. 7, л. 9). Кабардинская делегация во главе с Мидовым отказалась выполнить это требование и оставила зал заседания съезда, который проходил в апреле 1922 г. Несмотря на это, съезд решил выделить Карачаю 32 500 дес., а Балкарии — 10 000 дес. Итого в 1918-1922 гг. из кабардинских земель было отторгнуто 135 937 дес.

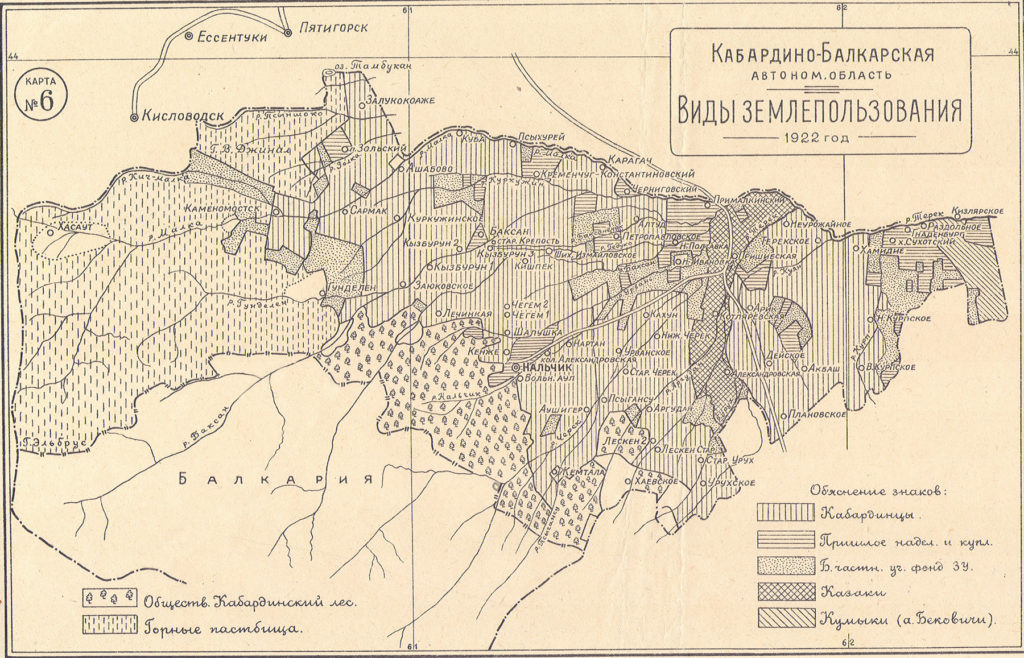

Постановлением ВЦИК об образовании Кабардинской автономной области 1 сентября 1921 года был образован Баксанский округ. В него вошли селения Алтуд, Баксан, Ашабово (с. Малка), Верхнекуркужинское, Залукокоаже, Каменномостское, Карагач, Кишпек, Кременчуг-Константиновское, Куба, Кызбурун – 1, Кызбурун – 2, Кызбурун – 3, хутора Матвеевский, Николаевский, Петропавловское (Благовещенка), Сармаково, Старая Крепость, хутор Черниговский, селения Шариатское (ныне Псыхурей), Шах – Измайловское Ставропольского края.

Кабардино-Балкарская АО образована 16 января 1922 года путём объединения Кабардинской АО и Балкарского округа Горской АССР.

В это время (январь 1922 г.), в связи с попытками ВЦИК создать Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую автономные области, до предела обострились кабардино-карачаевские этнотерриториальные отношения. Умар Алиев, характеризовавший эти события как «кабардино-карачаевская война», усматривал их причину в том, что карачаевцы «мечтали о закреплении» за собой части «кабардинских пастбищ» (Алиев У.Д. “Карачай”. 1927г.). В дело вмешались военные. 25 января 1922 г. в Пятигорске состоялось объединенное совещание командования Северо-Кавказского военного округа с представителями заинтересованных сторон. Было признано необходимым установление нейтральной зоны между автономными подразделениями и введение туда войсковых частей.

В нейтральной зоне находилось карачаевское село Хасаут. Анализ материалов, относящихся к кабардино-карачаевскому территориальному спору 1920-х гг., показывает, что он трансформировался в проблему выяснения административной принадлежности указанного селения. Корни событий уходят в 60-е гг. XIX. В 1868 г. в ходе проведения земельной и крестьянской реформ 125 семей карачаевцев были устроены в Большой Кабарде и поселены в с. Хасаут, которое до революции находилось в составе Нальчикского округа. Впоследствии после образования Горской Республики село вошло в состав Карачаевского округа, и против этого руководство Кабарды не выступало. Но в процессе ухудшения кабардино-карачаевских этнотерриториальных отношений на рубеже 1921-1922 г. позиция Бетала Калмыкова и других руководителей Кабарды меняется. Они начинают выступать за восстановление границы 1917 г. с Карачаем, т.к. Хасаут стал своеобразным плацдармом, откуда исходила опасность для территориальной целостности Кабарды. Нейтральная зона фактически охватывала территорию между реками Кичмалка и Малка. Карачаевцы требовали проведения границы по Малке, а кабардинцы — по Кичмалке.

В результате Президиум ВЦИК 22 июня 1922 г. принял постановление об этнотерриториальном разграничении Кабарды и Балкарии в рамках объединенной автономии. Оно удовлетворяло земельные интересы Балкарии. В целом постановление было приемлемым для обеих сторон. Балкария получила кабардинские земли, на которые претендовала. Положительный момент для Кабарды состоял в том, что ВЦИК в качестве, по всей видимости, «компенсации» этим же постановлением утвердил ее административные границы с Карачаем по реке Кичмалка, т.е. как хотела Кабарда.

с. Псынадаха основано переселенцами из села Атажукино в 1923 году (ранее здесь существовал аул Болэтщей, который в XIX веке был заброшен в результате стихийного бедствия). Причиной переселения послужила отдаленность села Атажукино от нынешних земель, которые использовались в качестве выпаса скота. В первый год своего существования село Псынадаха находилось в административном подчинении Залукокоажского сельского Совета, а в 1924 году получило самостоятельность.

С 16 октября 1924 года Кабардино-Балкарская автономная область в составе Северо-Кавказского края. Первоначально АО делилась на 5 округов: Баксанский, Балкарский, Нальчикский, Урванский, Малокабардинский.

Постановлением Президиума Кабардино-Балкарского областного исполкома от 23 февраля 1924 года из Баксанского округа был выделен Нагорный округ, в состав которого переданы селения — Малка, Залукокоаже, Зольское, Каменномостское, Сармаково, Хабаз, Хасаут, Псынадаха, Малкинский конезавод (с. Приречное), Баптистские хутора (с. Зольское и Совхозное), а также районы Зольских и Нагорных пастбищ. Административным центром округа до 1931 года являлся город Пятигорск, который в состав округа не входил.

Говорят в годы гражданской войны на берегу реки Куркужин в районе птицесовхоза «Куркужинский» (с. Куба-Таба), существовал небольшой русский хутор «Возвратный» (карты пока этого не подтверждают). В 1918 году, когда белогвардейцы заняли Кабарду, хутор был разрушен, а его жители спасаясь разбрелись по станицам Ставрополья и сёлам Кабарды. В 1924 году облисполком Кабардино-Балкарской Автономной Области выделил им землю на берегу реки Золка, недалеко от селения Залукокоаже, куда переселилось тогда 99 семей. Новое селение получило название «Светловодское», от кабардинского названия местности «Псынэху» (светлый родник).

В 1925 году переселенцами из села Каменномостское основано село Залукодес. До 1924 года люди ежегодно приезжали сюда на сезон, для обработки земель и оставались до глубокой осени. Вследствие этого, жители села Каменномостское, имевшие земельные участки в долине реки Южная Золка, испытывали большие трудности из-за отдаленности своих пахотных угодий. Изначально новое селение делилось на два родовых квартала Думаново (Думэн-хьэблэ) и Нирово (Ныр-хьэблэ)

В 1925 году было образовано село Шордаково. Жителями стали переселенцы из сёл Сармаково и др., имевших наделы земли в данной местности. Название пошло от одноименного кургана.

Постановлением Большого Президиума Северо-Кавказского краевого исполкома от 12 августа 1926 года утвержден состав Нагорного округа с центром в г. Пятигорск, включая сельсоветы: Брунентальский (с. Октябрьское), Залукодесский, Залукокоажский, Зольский, Каменномостский, Малкинский, Псынадахский, Сармаковский, Светловодский, Хабазский, Шордаковский.

В 1927 году организовывается первый сельскохозяйственный артель по совместной обработке земель, и на берегу реки Кичмалка образовались первые постоянные поселения современного села. В 1935 году по причине селевого схода в верховьях Хуламо-Безенгиевского ущелья из села Шики на территорию Кичмалки переселились балкарцы.

В 1924 году сельский совет села Малка постановил вопрос о расселении села, фактически состоявшего из трех аулов. В ходе этой программы, в 1928 году из села на противоположный (левый) берег реки Малка начали переселятся семьи, которые основали новое поселение названое Камлюко. В 1929 году в новом селе уже числилось 145 дворов. До 1930 года село находилось в административном подчинении Малкинского сельского Совета. В конце 1930 года село получил самостоятельность и статус отдельного сельсовета.

Также в 1928 году были основаны села Батех (в 1956 году село включен в состав сельского поселения Псынадаха) и Этоко. С началом коллективизации в 1929 году процесс переселения в Этоко был приостановлен и продолжен в 1934 году.

На северо-западе Кабарды у горы Псыншоко появилось постоянное поселение, которое было названо Псыншоко. Ранее здесь располагались временные кошары для пастьбы скота. Обилие альпийских травянистых лугов предопределило организацию в здешних местах в 1929 году государственного конного завода в составе Малкинского конезавода № 34. Основным строительным материалом для домов служил белый камень, добываемый на берегах реки Золка. Это определило новое название села, официально данное ему в июле 1963 года – Белокаменское.

В 1930 году вблизи селения Светловодское образовались два небольших хутора — Лесгорье и Бруненталь. Лесгорье было основано, выходцами из села Лескен 1 — дигорцами, которые после выхода Кабарды из состава Горского АССР, решили переселиться в Кабарду. Для них правительство Кабардино-Балкарской АССР выделило участок земли на правом берегу реки Золки напротив Светловодского. Выше Светловодского на правом берегу Большой Золки появилось немецкое село — Бруненталь (с. Октябрьское). В 1951 году хутор Лесгорье упразднён и включен в состав села Светловодское. В 1990 году в состав сельского поселения Светловодское включен близлежащий населенный пункт — Октябрьское.

30 сентября 1931 года все округа области преобразованы в районы – Нагорный округ переименован в Нагорный район, а административный центр района перенесён из города Пятигорск в село Каменномостское.

5 декабря 1936 года Кабардино-Балкарская АО была преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР и выведена из состава Северо-Кавказского края. Первоначально республика делилась на 10 районов: Баксанский, Курпский, Нагорный, Нальчикский, Прималкинский, Терский, Урванский, Чегемский, Черекский и Эльбрусский. 29 декабря 1937 года Нагорный район разукрупнён и на части его территории образован Малкинский район.

В состав Малкинского района входили:

| Сельсоветы | Населённые пункты |

| Батехский сельсовет | село Батех |

| Бруннентальский сельсовет | колония Брунненталь |

| Залукодесский сельсовет | село Залукодес |

| Залкокоажский сельсовет | село Залукокоаже, село Этоко |

| Зольский сельсовет | село Зольское |

| Камлюкский сельсовет | село Камлюко |

| Малкинский сельсовет | село Малка, Малкинский конезавод |

| Псынадахский сельсовет | село Псынадаха |

| Псыншокский сельсовет | село Псыншоко |

| Светловодский сельсовет | село Светловодское |

| Шордаковский сельсовет | село Шордаково |

К 1938 году в состав Нагорного района входили:

| Сельсоветы | Населённые пункты |

| Каменномостовский сельсовет | село Каменномостское |

| Кичмалкинский сельсовет | село Кичмалка |

| Сармаковский сельсовет | село Сармаково, село Совхозное |

| Хабазский сельсовет | село Хабаз |

2 марта 1939 года Малкинский район преобразован в Зольский район.

В 1944 году административный центр Нагорного района Кабардинской АССР перенесён в село Сармаково.

Постановлением Президиума Верховного Совета Кабардинской АССР от 18 сентября 1956 года и указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1956 года Нагорный район упразднён, а его территория передана в Зольский район. Эту дату можно считать датой образования Зольского района, т.к. она больше соответствует по названию, территории и составу населенных пунктов.

Самым молодым селом в районе является Дженал, который основан в 1964 году переселенцами из села Залукодес. От Дженальского хребта новое село и получило своё название. В том же году село административно включен в состав Залукодесского сельсовета.

Савойский А.В.

12.02.2017 (Крайняя редакция от 30.12.2023).

Источники:

- Хотко С.Х. “Открытие Черкесии”. 2015г.

- Думанов Х.М. “Территория и расселение кабардинцев и балкарцев в 18 — начале 20 веков”. 1992г.

- Алиев У.Д. “Карачай”. 1927г.

- Административно-территориальные преобразования в Кабардино-Балкарии. История и современность. — Нальчик : Эль-Фа, 2000.

Статья “История Зольского района”с некоторыми переработками и без упоминания источника была использована авторами книги “Зольская земля: события, судьбы, свершения”.